2025年 夏の文庫特集号

<日常を離れ、本の世界へ>

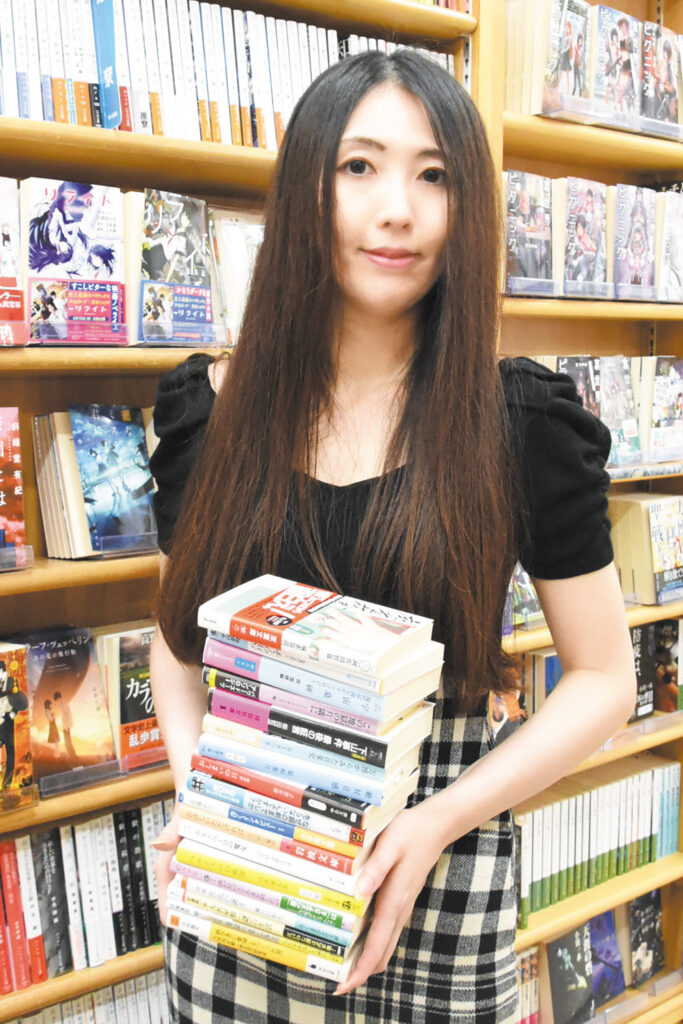

斜線堂有紀さんが文庫を買う!

週刊読書人2025年8月1日号は、毎年恒例、年に一度の「文庫特集号」です。本サイトでは、その中から一部記事を無料で公開!

今年の「文庫を買う」には、作家の斜線堂有紀さんにご登場いただきました。また、今夏注目の各社の文庫本をご紹介する「読者へのメッセージ/文庫読みどころ紹介」、「大学生3人が文庫を買う!」企画も掲載。暑い夏のおともになるような文庫本と、本サイトで出会っていただければと思います。(編集部)

★しゃせんどう・ゆうき=小説家。著書に『私が大好きな小説家を殺すまで』『コールミー・バイ・ノーネーム』『恋に至る病』『楽園とは探偵の不在なり』『回樹』など、シリーズに『キネマ探偵カレイドミステリー』『死体埋め部』など。1993年生。

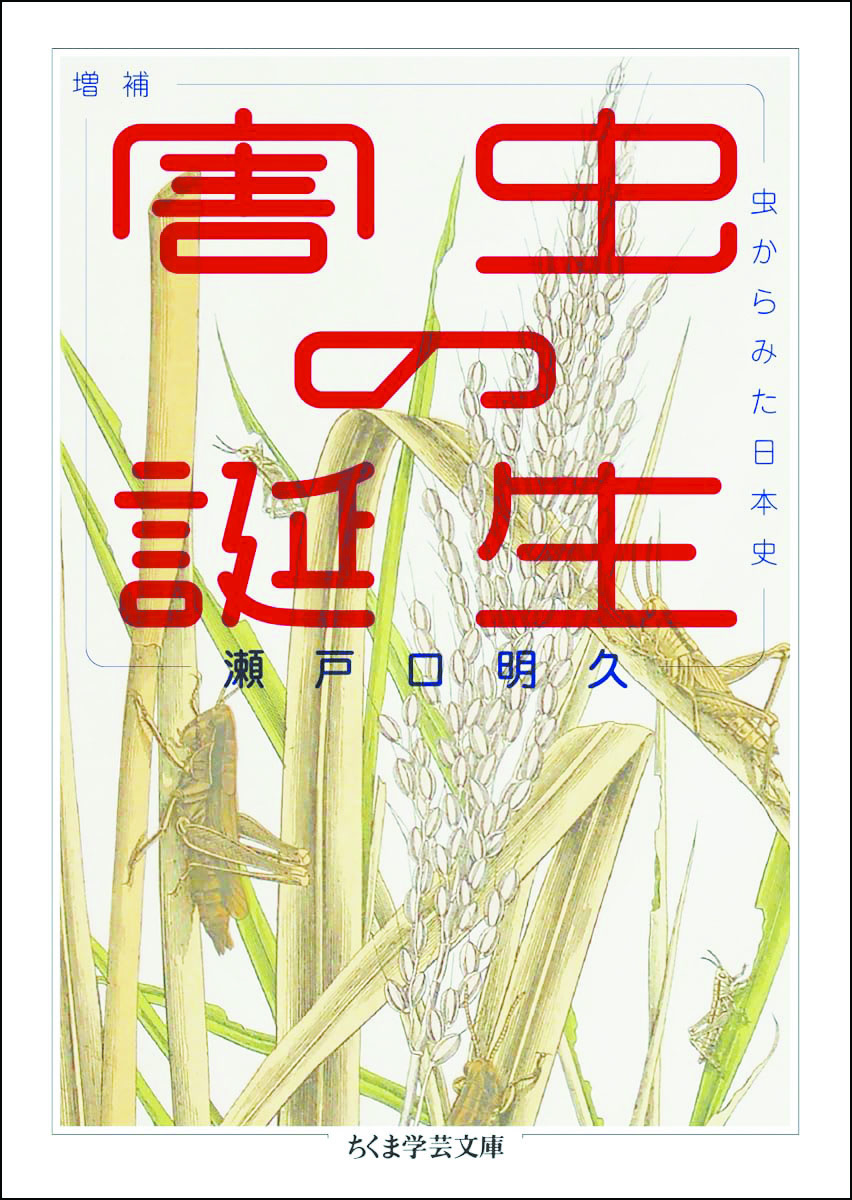

●瀬戸口明久『増補 害虫の誕生 虫からみた日本史』(1320円・ちくま学芸文庫)

いつから「害虫」という存在は生まれたのか。平置きされていた新刊コーナーの中で一番引きの強い帯が目に留まって気になりました。確かに虫の視点で見れば、「害虫」なんて区分はないはずですよね。この本では害虫誕生の背景が近代都市や戦争、植民地支配との関連から論じられているようです。「清潔」な近代都市の成立のために、人間の目線で「害虫」という排除すべき存在が生まれた、と。ゴキブリなんかは、平安時代くらいから嫌われていたという記録もあるけれど、現代のようにここまで害虫として扱われるようになったのは、意外と最近の話なのかもしれません。

それから、「害虫」「益虫」といった分け方もずっと謎に感じていました。私は虫がめちゃくちゃ苦手で、特にダメなのが蜘蛛なんです。でも、蜘蛛は害虫を食べてくれる益虫と言われていますよね。蜘蛛は家にいても許してあげよう……なんて。少なくとも、私的には蜘蛛は「益虫」ではない(笑)。益虫・害虫の分類について、この本で学びたいです。

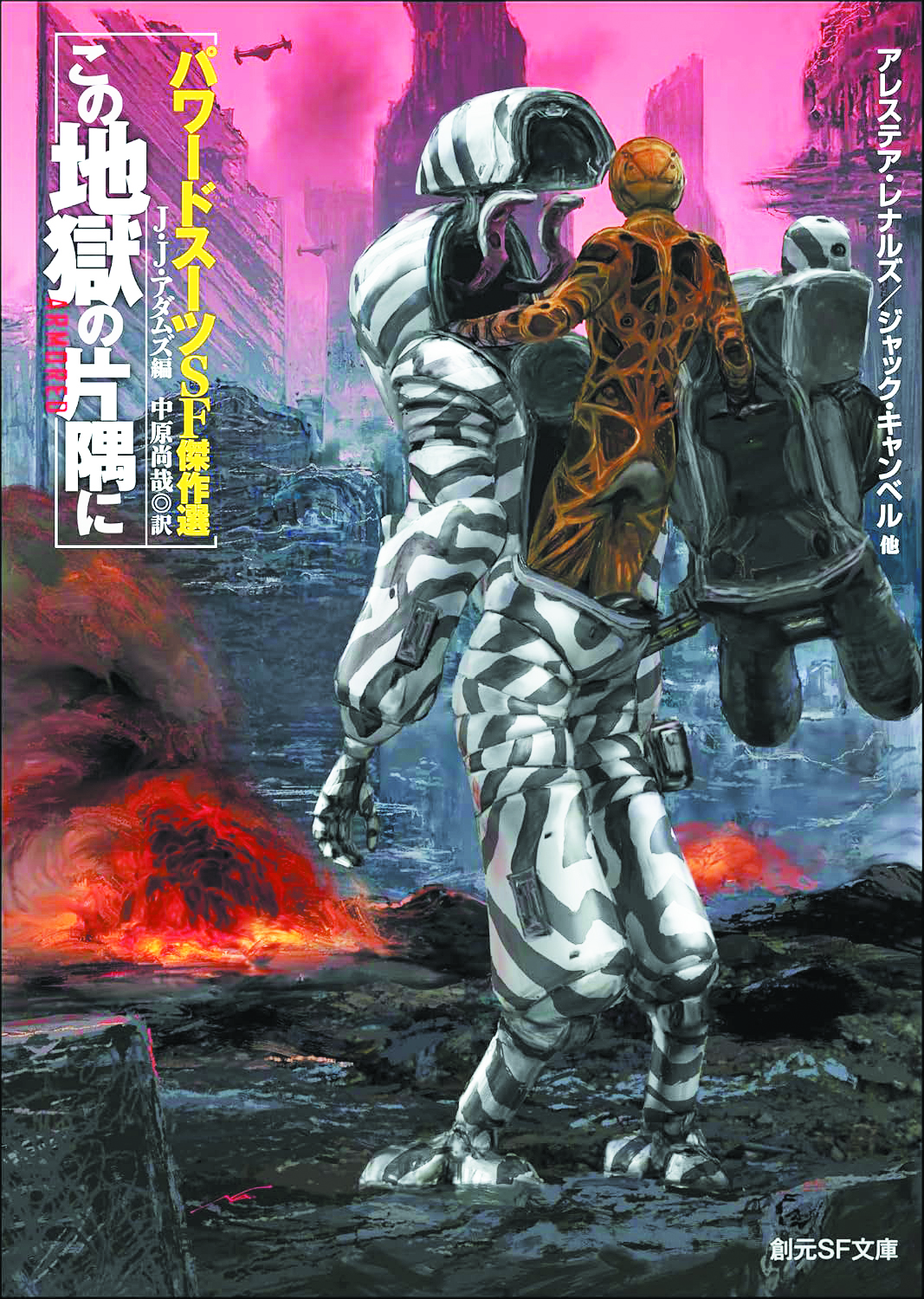

●J・J・アダムズ編『パワードスーツSF傑作選 この地獄の片隅に』(中原尚哉訳/1210円・創元SF文庫)

タイトル通り、「パワードスーツ」をテーマに編まれたリッチなアンソロジーです。収録作は12編。パワードスーツやパワードアーマー、巨大二足歩行メカなどは一定数、熱烈なファンがいますが、まだ私はそこにロマンを感じたことがありません。だからパワードスーツをテーマにした短編で1冊通したものがあるのかと驚いて、興味を持ちました。

私が思い浮かべるパワードスーツは、人間が身に着けて、危険な場所に探索に行ったり、戦ったりするための装備です。防護服の用途がメインみたいなものなのかなと思っているけれど、パワードスーツと称されているからにはただの防護服とは呼べないものが揃っているのでは。表題作が「この地獄の片隅に」とのっぴきならないタイトルの作品であることから、着けたら地獄に足を踏み入れるようなものなのか……。

今回の選書のテーマは「知らないものを知ろう」なので、このアンソロジーでパワードスーツの知らない魅力に触れたいと思います。

●倪雪婷編『宇宙墓碑現代中国SFアンソロジー』(立原透耶他訳/1980円・ハヤカワ文庫)

早川書房さんの鉄板シリーズとなった〈現代中国SFアンソロジー〉の3冊目です。「現代中国SFがすべてわかるアンソロジー」と謳われているように、過去2冊もハズレがなかった。中国のSF界は書き手も多いし勢いも書く熱量もすごい。そのためアンソロジーには、本当に面白いものしか載っていないんです。今回も傑作揃いなのだろうと、信頼して手に取りました。

短編には、その作家がどういう作品を書きたいのか自然とにじみ出ます。私はそれぞれの作家の価値観を知るのが好きで、特にこのアンソロジーに収録される作品には個々の作家の人類観みたいなものがストレートに表れている。悲観的な人間観を持っている書き手もいれば、人類の歩みに明確に誇りを持っていることが分かる書き手もいます。それを感じながら読むのが楽しいんですよね。表紙も毎回オシャレです。

●佐藤正午『書くインタビュー1』(594円・小学館文庫)

他の作家の考えていることが知りたいという思いで選びました。作家っていうのはいつだって他の作家が考えていることが気になるし、知りたい。この本で行われているのは、「直接会って言葉をやりとりするのではなくて、メールを用いたインタビュー」です。それによって、佐藤さんの創作の秘密が少しずつ明かされていく。多分、作家をやっている人間の多くは、喋るよりも書く方が得意なはずです。私もメールインタビューを受けることが結構多いけれど、やっぱり直接話すより文章を書く方が性に合う。今もこの録音書き起こしの原稿に自分で手を加えているわけですが……。こちらの方がより心の深いところまで書けるんですよね。そう考えると、文章によるインタビューは、より深いところまでその人のことを知ることができる気がします。どういう風なやり取りが行われているのか、今から読むのが楽しみです。

〈書くインタビュー〉シリーズは6巻まで出ているようなのですが、読んだことはなかった。まずは1巻から始めて、全巻揃えたいと思います。

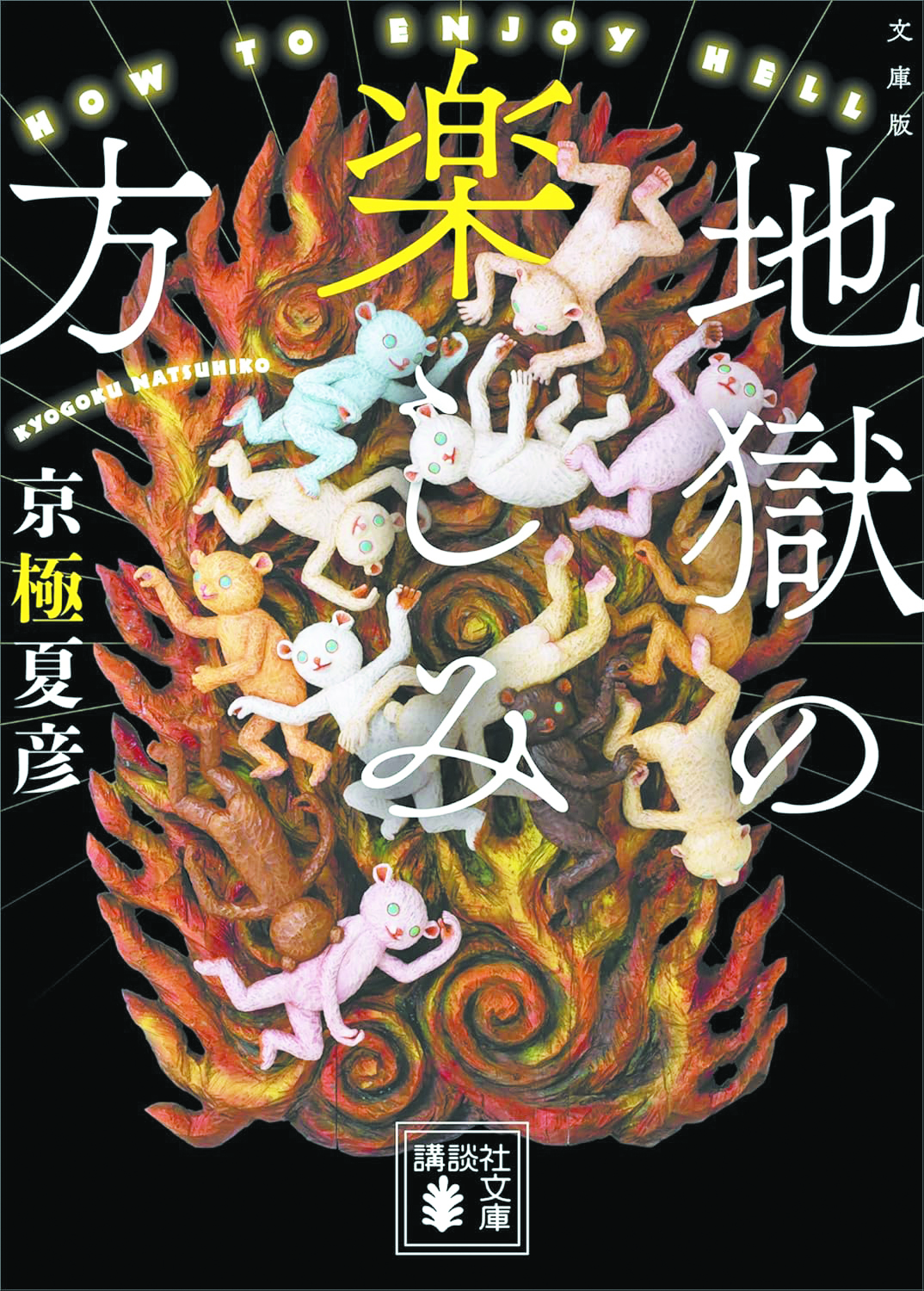

●京極夏彦『文庫版 地獄の楽しみ方』(627円・講談社文庫)

『書くインタビュー』と同じく、「他の作家の考えていることが知りたい」という理由でチョイスしました。初版の単行本は、2019年に〈17歳の特別教室〉というシリーズの1冊として刊行されています。その文庫版ですね。地獄のようなこの世を楽しく生きていくために、京極さんが「言葉」の使い方を徹底講義してくれる内容のようです。私の読書の守備範囲が狭くて、京極先生の本なのにこれは存在を知らなかった。このインパクトのある題と表紙を見て、もっと早く知りたかったなあと。

パラパラと捲っていて目を引かれたのが、「京極さんとの言葉をめぐる一問一答」というコーナーです。ここの京極さんの答えが本当に赤裸々で。「Q なぜ嫌いな小説を書いているのですか。」「A 生活のためですね。」とか(笑)。そうなの!?と思わずツッコミたくなりました。私もこれくらい小説家を続けていると、自分と小説との関係を捉え直したくなることが増えてくるもので……。他の作家の考えていることを知るのは、やっぱり面白いです。

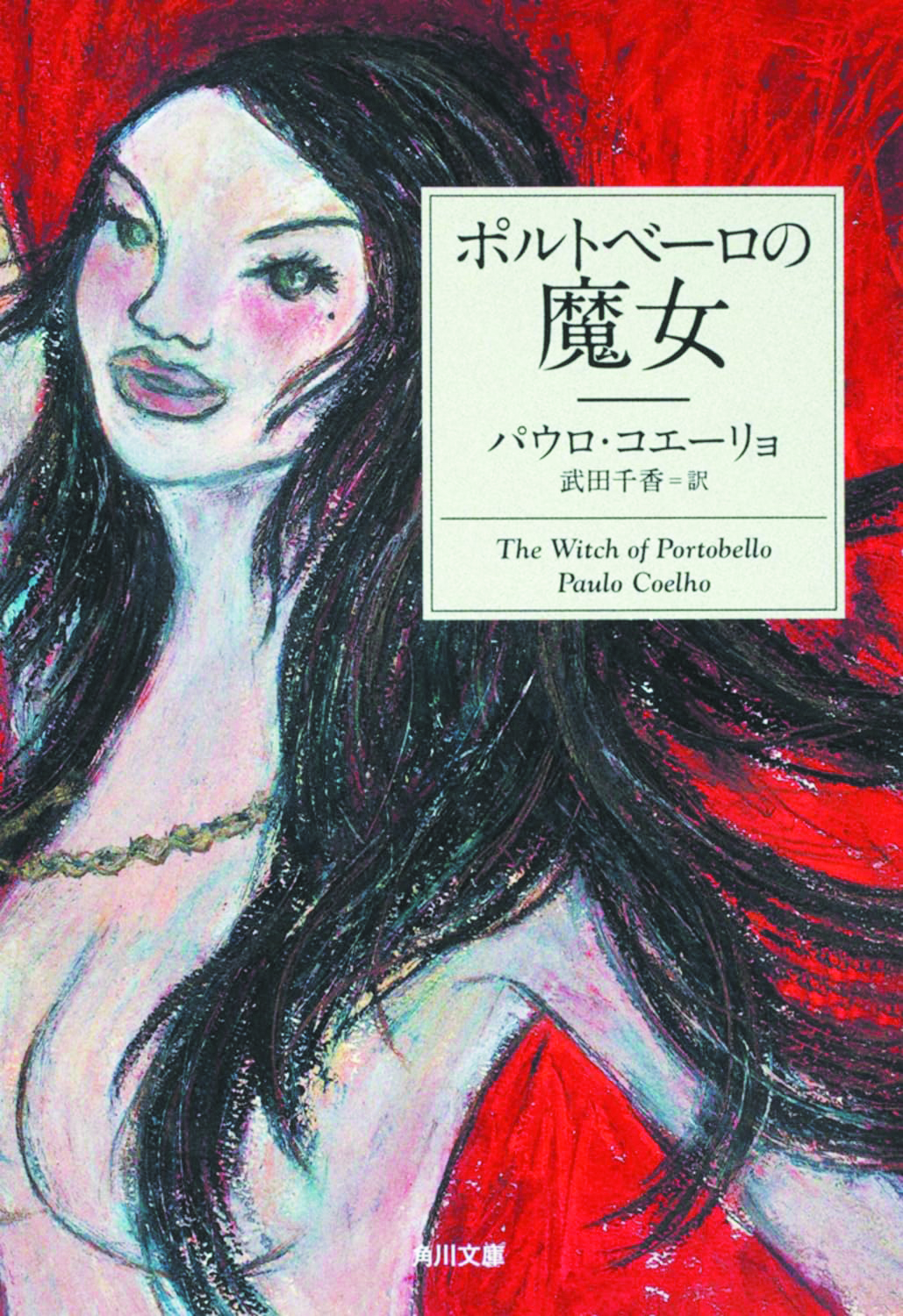

●パウロ・コエーリョ『ポルトベーロの魔女』(武田千香訳/990円・角川文庫)

パウロ・コエーリョは『ベロニカは死ぬことにした』以外、読んだことがありませんでした。そのため文庫の棚にコエーリョの作品がたくさん並んでいるのを見て、こんなにあったのか!と嬉しくなった。こうした発見をできるのは、大型書店のいいところですよね。特に翻訳文学は、書店の棚をじっくり見て回らないとなかなか見つけられない。

数ある作品の中で『ポルトベーロの魔女』を選んだのは、あらすじを読んで一番気になったからです。以下があらすじです。ルーマニア生まれロンドン育ちのアテナという女性が、やがて〝ポルトベーロの魔女〟と呼ばれるようになる。彼女は、悪女なのか犠牲者なのか。詐欺師なのか伝道師なのか。アテナを知る人たちが、その半生を語っていくという構成です。複数の第三者が語ることで、ある人物の姿が浮かび上がる。この方式の小説が私は好きなので、本作も楽しめるのではと思っています。

●ミシェル・ビュッシ『誰が星の王子さまを殺したのか?』(平岡敦訳/1265円・集英社文庫)

ミシェル・ビュッシは人を食ったような作風の作家です。なので、結構賛否の分かれる作品が多い。私は毎回やってくれたなビュッシ!という気持ちで読んでいます。まんまと食われる側なわけですね。

これは飛行機に乗ったまま消息不明になったサン=テグジュペリの死の真相を求める小説ですね。実在した人物をミステリで扱って、しかもそこに『星の王子さま』を絡めている。名作と掛け合わせたミステリは、劇薬でもあります。「『星の王子さま』は……遺書だった!?」と帯に書かれているけれど、そんなわけがない! でも、この大胆不敵さがビュッシのいいところで、魅力です。どういう真相なのかドキドキするけれど、いつか読もうと思っていた1冊なので選びました。このくらい大胆不敵な題材の取り方をするのも……いいのかもしれない。

●最相葉月『絶対音感』(825円・新潮文庫)

タイトルから気になったものシリーズです。私の大好きなノンフィクション! 音楽には明るくないのですが、小さい頃は絶対音感に憧れていました。友達の中に絶対音感を持っていると言っていた子がいて、実際ピアノの音や拍手の音を聞くと、その音階が分かると言っていた。羨ましくもありつつ、反面でどういう理屈でそんなことが出来るんだろう? 本当なのかな? とちょっと疑ってもいました。

絶対音感にはいろいろな説があるようで、実は絶対音感は存在しないという指摘もあるそうです。トレーニングでピアノなどは音階が分かるようになるけれど、拍手には音階がないと考える人もいる。いったい絶対音感とは何なのか。「音楽家、科学者200人以上に証言を求め、驚くべき事実を明らかにしながら音楽の本質を探る」。あらすじでそう紹介されているので、この本を読むと、絶対音感がどういうものなのか知れるかもしれない。そんな期待から、手に取った一冊になります。

●井上さつき『万博からみた音楽史』(1078円・中公文庫)

音楽に関連して、次はこちらを。現在、大阪万博が絶賛開催中ですよね。万博博物館はもちろん、そもそもお祭り騒ぎが好きなので、大阪万博も行きたいとは思っています。ただ、なかなか落ち着く兆しが見えなくて、タイミングが難しい……。

本書は文庫版の初版が2025年2月25日になっているので、おそらく万博に合わせて刊行されたのだと思います。私はこういう文化史やテーマ史に、とても惹かれてしまう。どんなにニッチな分野も、それを覚えていて、記録している人がいる。その事実にまず、心を動かされます。

ここでは近代万博の歴史と、そこで奏でられた音楽の歴史を読み解いているそうです。マニアックなテーマ史ですが、言われたら確かにロンドン、パリ、シカゴ、ブリュッセル、大阪……それぞれで奏でられた音楽がある。万博にせよオリンピックにせよ、一大イベントの時には音楽にも巨額の投資がされます。お金をかけられたもの、というのはある意味でその時に最も期待されていたもの、最も愛されていたものでもあるのではないでしょうか。万博の音楽がどういう歴史を辿ったのか、とても気になる。帯に書かれている目次を読むだけで、ワクワクします。

●新井素子『おしまいの日 新装版』(990円・中公文庫)

書店さんに入って表紙を目にした時から、気になってしょうがなかった1冊です。新井さんの作品はどれも傑作で印象に残るものばかりですが、読めていないものも多くて。これは「待望の復刊」とのことで、矢も楯もたまらず手に取らせてもらいました。最初は新潮社から出て、中公文庫から新装版として復刊された1冊ということで、表紙は可愛いけれど、帯では「トラウマ級サイコホラー」と紹介されています。どういう話なのか、見た目からは予想が出来ないところも素敵ですよね。

最近はホラーの勢いがすごくて、復刊も増えているので嬉しいです。個人的には、ホラーは海外よりも日本の作品のほうが肌に合う。海外と日本では、恐怖の対象が結構違っていて、前者はどちらかといえば信仰の基礎――たとえば、死後に救済されないといった恐怖が描かれることが多い。一方、日本の作品はもっと感覚的です。「うわ、嫌だな……」と思わされるような怖さがある。この小説も後者だと予想しています。

●平山夢明『八月のくず 平山夢明短編集』(880円・光文社文庫)

単行本で出た時から、読まなければと思っていた作品です。ただ、平山さんの小説は容赦なく怖いんですよね。平山さんの書くホラーが一番苦手かもしれません。カロリーが高いので元気な時に読もうと考えていたら、文庫化されていて驚きました。でも、単行本は2021年に刊行されているのか……。時の流れの早さを感じますね。どんな物事よりも一番時の流れを意識させられるのが、この文庫化なんですよ。

単行本の表紙も、青空を背景にTシャツが揺られていて爽やかでしたが、今回も見ているだけで爽やかな気持ちになるような表紙ですね。けれど内容は爽やかさとは絶対かけ離れているはず。そもそも表題作のあらすじが、「深夜、身重の女を助手席に乗せて人気のない峠道に向かった男。車を停めると、隠し持っていた金槌で女の頭を殴りつけた。女は原型をとどめないほど壊されるが、それは男にとっても悪夢のはじまりだった」と紹介されている。どういうことだ?って感じです(笑)。少なくとも、表紙のイメージとは違う短編が10作収録されているのは確か。単行本で読めなかった本と再び巡り会うことができるので、やっぱり文庫化はありがたいです。私の本もしっかり文庫化されていきますように……。

●エフ『なぜ銅の剣までしか売らないんですか?』(869円・実業之日本社文庫GROW)

ホラーが続いたので、次は明るい感じでいこうかな、と選んだ1冊。単行本が出た時にSNSで話題になっていたので、ずっと気になっていた小説です。

私はアクション系のゲームはよくプレイしますが、RPGはあんまりしない。でも、魔王討伐に出かける主人公が最初に立ち寄る町では、「銅の剣」という弱い武器しか売っていないというRPGの「お約束」は知っています。そして魔王城に近い町ほど、強力な武器を売っている。この小説は、そんなゲーム世界の不文律に切り込む物語のようです。序盤で強い剣を売れば魔王討伐ももっとスムーズで、万事解決するかもしれないのに、なぜそうしないのか。その理屈を知りたくて選びました。

書店で本を眺めていると、「言われてみれば知らない」「考えたことがなかった」問いに出会えることがある。それも書店に足を運ぶメリットのひとつだと私は思っています。この本自体はSNSで知った本ですが、その本を手に取るきっかけはやはりこうして書店に足を運んだことなので……。

●柴田哲孝『下山事件最後の証言 完全版』 (943円・祥伝社文庫)

初代国鉄総裁・下山定則が轢死体で発見された「下山事件」。教科書にも載っている有名な事件ですが、犯人は誰で、なぜ殺されたのか。いまだに真相は明らかになっていません。その不可解さから、実録ものでもよく取り沙汰されています。

本書は政財界から親族など、いろいろな人の証言をもとに「昭和史最大の謎」の真相を暴くドキュメントということで気になりました。これはノンフィクションですが、続編の『下山事件 暗殺者の夏』は小説で、つい最近シリーズ3作目となる『下山事件 真相解明』が刊行されたようです。よく考えると、下山事件のことは歴史の教科書で概要を学んだくらいで、詳しくは知らない。昭和100年というちょうどいい時期でもあるので、シリーズ1作目にあたる本書から、名前だけ知っていた下山事件の中身を追ってみようと思います。

●司馬遼太郎『ペルシャの幻術師』(748円・文春文庫)

言わずと知れた司馬遼太郎先生です。あんなに面白い作品を書くのに、そういえば司馬遼太郎作品を全部は読んでいない。それならいっそデビュー作から読もうと選んだのが、この短編集です。8話収録されていて、表題作の「ペルシャの幻術師」が司馬遼太郎のデビュー作になります。ペルシャ高原のとある街を占領したモンゴル軍の将軍と、その命を狙うペルシャ人の暗闘を描いているそうです。

日本の歴史小説の印象が強かったので、デビュー作は日本が舞台ではないと知って驚きました。そろそろ司馬遼太郎作品を全部読む時期が来たような気がしているので、まずはこの本から始めたいです。作家読みというのは、本読みの憧れの娯楽なんですよね。

●行方昭夫編訳『お許しいただければ 続イギリス・コラム傑作選』(935円・岩波文庫)

約1世紀前のイギリスの新聞などに載っていたエッセイやコラムを集めた本です。各作品の最後に編訳者の行方さんによる解説も記されているので、エッセイが綴られた頃のイギリスの習俗や社会背景も知ることができそうです。

素朴に生きた当時の市民がどんなことを考えていたのか。市井の人たちの考えを知るのが、私はものすごく好きなんですよね。自身がタナトフォビアであることから、自分の生きた証がほんの少しでも残ってくれるかも……という期待に胸を躍らせがちというか。こうして後世に伝わるなら、死ぬのもあまり怖くなくなるかもしれない。少し目を通したところ、隣人の騒音問題に犬派・猫派論争とか、考えていることが今の人々とあんまり変わらなくて微笑ましくなりました。この本の存在は知らなかったので、ふと出会えたのが嬉しい1冊です。

●宮田親平『「科学者の楽園」をつくった男 大河内正敏と理化学研究所』(1100円・河出文庫)

誰もが知る「理研」こと理化学研究所は、どうやって誕生したのか。意識したことはなかったけれど、理化学研究所にも始まりがある。いつの間にか自然に存在していた印象があったけれど、当然そんなことはなくて、誰かが構想し、立ち上げた組織です。

この本は「「科学者の楽園」が生まれるまでの栄光と苦難の道のりを描き上げる傑作ノンフィクション」とのことで、大河内正敏所長を軸に「理研」創設の舞台裏を追っている。草創期の理研には鈴木梅太郎、仁科芳雄、湯川秀樹、朝永振一郎、寺田寅彦、武見太郎といったものすごいメンバーが集められています。大河内所長のもと、どのようにメンバーが選ばれ、組織を形作っていったのか。非常に興味を惹かれます。当時の理研は、科学者たちのサークルのような自由な雰囲気もあったのかもしれない。河出文庫のノンフィクションは着眼点が面白いものが多いのですが、その中でも一番気になった。河出文庫のノンフィクションだけで何冊か選べてしまいそう……。

●安藤優一郎『大名屋敷「謎」の生活』(858円・PHP文庫)

「「江戸は町民が主役!」と言うけれど、実は江戸の面積の七割は武家地」とあらすじに書かれていて、惹かれました。参勤交代があるから大名屋敷は多かっただろうし、そこにお武家さんやお侍さんが住んでいたことも想像できます。でも、その中で人々は何をしていたのか? 町民は商いで経済を回したり、農家として働いていたりしただろうけど、大名の過ごし方といわれるとまったく思い浮かばない。ぷらぷらと歩き回っていたわけもないだろうし……。

しかも、大名屋敷自体が巨大な経済効果をもたらしていたらしく、たとえば第2章の章題は「江戸の高級サロンだった大名庭園」です。謎の空間ですよね。藩の年間予算の半分以上は江戸で消費されていたというのも驚きです。大名屋敷とはどんな場所だったのか。どんな人間関係や活動があったのか。ぜひ知りたいと思って選びました。

この本は文庫書下ろしですが、攻めたテーマや切り口の本があるのも文庫の魅力です。今までにない企画の本は読んでいて本当に面白いので、どんどん出てほしいですね。

●阿佐田哲也『麻雀放浪記(1)青春編』(825円・双葉文庫)

最後はこちら。阿佐田哲也さんによる「ピカレスクロマンの大傑作」……と言ってはみたものの、これだけ有名な作品なのに実は読んだことがないんですよね。他の作家さんから「斜線堂さんは絶対にハマる作品」と何度も勧められていて、作家同士で話すと、愛読書としてもたびたび名前が挙がる。特に円居挽さんがよく話題にしている印象があります。しかも解説を担当しているのは北上次郎さん。まず、間違いなく面白いのでしょう。

ずっと気になっていたにも関わらず今まで読まなかった最大の理由は、私が麻雀のルールを知らないからです。麻雀に詳しくなったら読もうと思っていたけれど、このままだと一生手に取らないかもしれない。せっかくの機会なので、これから第1巻を読み始めたいと思います。

『書くインタビュー』や『下山事件』、司馬遼太郎のデビュー作もそうですが、今回はシリーズものの1巻を意識的に選びました。『麻雀放浪記』も全4巻のシリーズなので、1巻だけで終わらせず、ちゃんと最後まで読み通すつもりです。

〈選書の感想〉

書店に行って出会う、ということの面白さを改めて嚙み締めさせて頂く企画でした。私は読書日記などで「どこからそんな面白い本を見つけてきたの?」と仰って頂くことが多いのですが、やはり面白い本との出会いは書店に足を運ぶことで得られるものだなと思っています。本棚を見て歩いてふと目に留まる1冊こそ、自分の好みにぴたっとハマることが多いんですよね。本と目が合うあの感覚は、やはり書店でしか味わえないような気がしています。

私はとにかく落ち着きが無くて、小さい頃から母親を心底困らせてきました。そんな私が唯一大人しくなる術が、本を与えること。その結果、どんな場所に行くにもとりあえず本を持たせる、というのが母の考えた対抗策でした。今では私も立派な大人ですが、未だに手持ち無沙汰には耐えられない。

そんな私の鞄には、今でも文庫本が入っています。出先でトラブルに見舞われどれだけ待たされても、文庫本があるだけで私は無敵。日常から離れ、すぐに本の世界に飛び込むことが出来ます。反対に、持ってきた文庫本を読み終えてしまった後のあの心許ない気持ち……。出不精な私をどうにか外に連れ出してくれるものこそ、文庫本なのだと思います。理想は、文庫本を携えて書店巡りの旅に出ること、なのかもしれません。