出版社直送!きっと読みたくなる、今年の夏文庫

<読者へのメッセージ/文庫読みどころ紹介>

著者による「読者へのメッセージ」あるいは書評家・評論家による「文庫読みどころ紹介」を掲載。今夏注目の文庫本をご紹介します。

角川文庫

辻村 深月著

『闇祓』

480頁・968円

角川文庫

身近に潜む恐怖の物語

他者の悪意によって精神が次第に追い詰められる

西野 智紀

「○○ハラスメント」といった、相手に不快感を与える言動が昨今巷を賑わせているが、辻村深月が二〇二一年に発表した初のホラー長編となる本書にもそれが使われている。その名も「闇ハラスメント」だ。冒頭にその意味が掲示されているので引用しよう。

「精神・心が闇の状態にあることから生ずる、自分の事情や思いなどを一方的に相手に押し付け、不快にさせる言動・行為。本人が意図する、しないにかかわらず、相手が不快に思い、自身の尊厳を傷つけられたり、脅威を感じた場合はこれにあたる。」

もちろんこれは著者の造語だが、この「闇」に踏み込んで掘り下げ、身近に潜む恐怖の物語を構築したのが本作品である。

第一章、主人公の原野澪が通う高校に、謎の転校生の白石要が現れるところから話は開幕する。優等生でクラス委員を務める澪は、要の学校案内役となるが、お互い何も知らない間柄にもかかわらず要から「今日、家に行ってもいい?」と誘われる。尋常ではない申し出に澪は衝撃を受け、信頼できる憧れの先輩、神原一太に相談する。だが、その後も要のストーカーのような行動が続いていく。

続く第二章では、場面は打って変わって、東京都内某所にある「サワタリ団地」に暮らす主婦・三木島梨津が主人公となる。幸運にも人気物件で空き部屋が見つかり、夫と息子の三人で平和に過ごしていた。が、梨津が息子の通う小学校のボランティア活動に参加、そこでサワタリ団地のデザイナーである沢渡博美と知り合ったことから、思いもよらぬ闇に巻き込まれる。

この後の章でも主人公が変わり、第三章では業界中堅の食品会社が、第四章では小学校のクラスが舞台となる。こう書くとそれぞれの章で独立した短編集のように見えるが、しかし随所に全体のストーリーに連なる仕掛けやワードが埋め込まれている。そして最終章、それらを回収しつつ、大いなる闇ハラスメントの正体が明かされる。手練手管を尽くして読者を引きずり込む、お手本のように巧緻なミステリー的構成だ。

しかしながら、やはり特筆すべきは各章のハラスメント描写である。本作の根幹に関わる点なので詳細は書けないが、他者の悪意によって精神が次第に追い詰められる様が克明に描かれている。しかも、それは誰の目にもわかりやすい迷惑行為のみならず、一見すると正しい理屈に擬態していて、支配されていくケースもある。どこからかもたらされた小さな火種が、人間に本来備わっている黒い感情を強く刺激し、ハラスメントとして顕現するのだ。つまりハラスメントは巻き込まれる側だけでなく、自身が巻き込む側にもなり得るし、普遍的に存在する。それがなんともおぞましい。

とはいえ、闇にいいようにやられているばかりではない。本書タイトル「闇祓」がダブルミーニングで示しているように、闇を打ち払う力もある。現実的対処法は逃げるくらいしかないけれど、どす黒い暗部があるならば、白い光も必ずあるはずだと考えたほうが、世の中ずっと生きやすいはずである。(にしの・ともき=書評家)

光文社文庫

知野 みさき著

『秘す歌留多 上絵師 律の似面絵帖シリーズ』

360頁・770円

光文社文庫

変わらないもの

時代を越えて、人の思いをつなぐ

知野 みさき

狐狸妖怪などファンタジーはナシ、若者にも親しみやすい時代小説を、という依頼で書き始めたのが『上絵師 律の似面絵帖』シリーズです。

二〇一五年からウェブ連載を経て、翌年の六月に一巻が刊行、四巻目以降は年一冊ペースで、今年十一巻目を無事に出すことができました。

デビュー時からいずれは時代小説も書きたいと願いつつ、それらしい小説はほんの一冊、ファンタジー色のあるものしか書いたことがなかったので、依頼をいただいた時は少々不安でした。

ただ、時代小説に限らず、SFやファンタジーなどでも、自分の琴線に触れるのは「設定」よりも「人」が描かれているところです。時代小説というカテゴリーにとらわれることはない、「人」である私が、読者という「人」へ宛てて、「人」の物語を届ける――そう思ったら気持ちが楽になりました。

主人公の律は二十代で、着物に絵を描く上絵師かつ町奉行所御用達の似面絵師でもあります。

上絵師は居職(在宅ワーク)ですが、律は家に閉じこもってばかりではなく、上絵の仕事や似面絵描きを通じて様々な人や事件にかかわります。

江戸時代が舞台なので、人と人とのかかわり方や犯罪捜査の手段は現代とは違います。とはいえ根底にある「思い」(犯罪なら動機)は、昔も今も特に変わっていないように思えます。

暮らしに関しても、今は上絵入りどころか、着物自体、仕立てる人が昔ほどいませんし、カメラが普及して久しいので似顔絵が描かれることも少なくなっています。しかしながら、「絵」を生業にしている人は今も尚大勢います。時代と共に変化してきた暮らしの中で、失われた物や仕事は少なくありません。それでも人の「思い」――仕事や物に対する熱意、恋心、親心、友愛、敬愛、喜びや悲しみ、憎しみや慈しみの情など――は今も変わりません。

律と私は親子ほども歳が離れていて、境遇や性格にも似通ったところはほとんどありません。けれども、創作の苦悩や喜びは共にしています。

加えて律ほどではないですが(と思っていますが)、私にもその昔、世間知らずで、うぶで、無鉄砲な日々がありました。よって時折、律の青臭さに己の若気の至りだった出来事を重ねて苦笑を浮かべ、と同時に、これまで未熟な自分を見守り、支えてきてくれた家族友人、恩人へ感謝せずにいられなくなります。

シリーズ当初は作者をもやきもきさせていた律も、巻数を重ねて少しずつ成長してきました。

作中にはもうすっかりお馴染みとなった律の周りのキャラクターの他、仕事や事件を通して出会い、触れ合う人々がたくさん登場します。

律が生きているのはおよそ百七十五年前の東京です。時代は違えど、律を始めとする老若男女それぞれの生き様のどこかで、皆さんとも「思い」を共にすることができれば幸いです。(ちの・みさき=小説家)

集英社文庫

小川 哲著

『地図と拳 上・下』

(上) 368頁・913円

集英社文庫

なぜ戦争をしてしまうのか

満洲を描くことで、僕が考えたかったこと

小川 哲

かつて、歴史の授業で第二次世界大戦について初めて学んだとき、小学生だった僕は「絶対に負けるってわかるのに、どうして戦争なんてしたんだろう」という素朴な疑問を抱いた。教科書によると、日本はアメリカ、ソビエト連邦、中国、イギリス、フランスなど、ほとんど世界中の国々を敵に回していて、味方はドイツとイタリアくらいだった。どう考えたって勝てるはずがない――そんなことを考えたりもした。

大人になって、当時の僕の考えが危険であることを指摘できるようになった。つまり、「勝てるという確信があるからといって、こちらから戦争を始めてはいけない」という点だ。とはいえ、結局のところ、どう考えたって負けるに決まっている戦争を始めた理由は理解できなかった。

当時の人々は、アメリカやソビエトや中国やイギリスを相手に戦って勝てると思うほど、愚かだったのだろうか。

僕は『地図と拳』を書くことで、小学生の自分が抱いた素朴な疑問に僕なりの答えを出そうと思った。

当たり前だが、戦争をするときは、戦争をするだけの理由がある。戦争をする理由が生まれることにもまた、別の理由がある。小さな積み重ねが大きな流れを作り、気がつくと後戻りできない地点にいて、「戦争をするしかない」と思いはじめるようになる。そう思いはじめると、「客観的に見て勝ち目がない」という小学生でもわかる事実から目を背けるようになっていく。自分たちが勝てる微かな根拠を探し、それを拡大解釈し、場合によっては捏造し、破滅の道へと進んでいく。

僕は、その破滅の道が、満洲にあるのではないかと考えた。『地図と拳』は満洲を舞台にした作品であり、戦争に至る道がどのように形成されていったかを個人の視点から追っていく作品である。

「なぜ戦争をしたのか」という問いに対して、「当時の人々が愚かだったから」と簡単に答えてしまうことは、戦前の人々と自分たちを切りわける行為で、翻って「自分たちはそこまで愚かではない」という前提を含んでいる。戦後の長い歴史を振り返って、僕たちは胸を張って「愚かではない」と言えるだろうか。僕たちは、もう二度と戦争をしないと自信を持てるだろうか。

愚かさの根拠を探すこと。戦争へと続いていく大きな流れの、その源流を見つけること。

小学生の自分が抱いた疑問に答えようとする行為は、必然的に第二次世界大戦と現代を結びつける行為でもあった。

残念なことに、現代にも戦争へと続く川の源流が生まれつづけている。戦前の日本人が直面したような、さまざまな要因が重なっていけば、僕たちは再び戦争に加担してしまうかもしれない。

八十年前の過ちを二度と繰り返さないためには、現代に生きる僕たちが「愚かさ」を自覚し、戦争の源流を断ち切っていかなければならない。拙著がその一助になればいい、と思っている。(おがわ・さとし=作家)

新潮文庫

C・S・ルイス著、小澤 身和子訳

『ナルニア国物語シリーズ ライオンと魔女』

224頁・693円

新潮文庫

何度でも、冒険の扉は開かれる

衣装だんすを開けて広がる別世界へ

小澤 身和子

「ナルニア」ときいて浮かび上がるのは、子どもの頃の強烈な記憶だ。

衣装だんすを開けると、別の世界が広がっている――。インターネットもまだ身近な存在ではなかった幼少期、二十世紀初頭のイギリスはまさにおとぎ話の世界だった。扉の先の世界も本当にあるのだとごく自然に信じていたのである。

「児童書」の翻訳など到底出来ないと思っていた私がこの仕事を引き受けたのは、それが「ナルニア国物語」だったからに他ならない。家のクローゼットを開けては別世界を夢みたあの興奮、そして「このお話には、単なる子どもの冒険物語では終わらない何かがあるのではないか」という不思議な予感。ナルニアに、子ども時代の忘れ物を取り戻しにいこう。そんな想いで、私は翻訳を始めた。

しかし実際に始めてみると、シリーズものの毎月連続刊行というスケジュールでの翻訳は予想以上にハードだった。特に、七巻『さいごの戦い』では、一巻『ライオンと魔女』で活躍した子どもたちが、九年の時を経て成長した姿で現れる。最も若い人物でさえ十六歳。ペベンシー家最年長のピーターなど二十二歳……「children」と原文にはあるが、立派な大人である。しかも彼はきょうだいの長兄であると同時に、かつてのナルニアの上王という立場でもあるので、どういった口調や態度がふさわしいのか、という悩みもあった。

そんな中、キャラクターが魅力的なのは光明だった。私が一番好きなのは四巻『銀のいす』に登場するドロナゲキという人物である。彼は、旅に出る子どもたちの案内人という役柄なのだが、まぁ恐ろしく悲観的なのだ。むかしは「いやなことばかり言う!」と苦々しく思っていたのだが、いま読み返すと「ドロナゲキは世界の優しさを知っているからこそ、悲観的な台詞が出てくるのだな」と……これは、大人にならなければ気づかなかったことだ。著者であるC・S・ルイスも彼がお気に入りだったらしいので、より嬉しくなる。

ほかにも、三巻『夜明けのぼうけん号の航海』から登場する少年ユースティスもいい味を出している。彼は登場時「友達がおらず」「先生たちからスクラブ(※「役立たず」などの意)と呼ばれ」、「いじわる」な「小心者」と散々な描かれ方をしている。その性格もありトラウマになるようなかなり酷い目に遭うのだが、それを経ても「すごくいい子」にはならないのである。その、「一筋縄ではいかない感じ」がリアルでいい。大人にとって都合のいい「悪い子が良い子になりました」というストーリーを彼は生きていないのである。

最後に、読者の中には「『ライオンと魔女』しか読んでいない」という方もいるだろう。しかし、それはもったいない。私は、ルイスが書きたかったことは『さいごの戦い』のなかにあると思っている。まさに人生のその先まで連れて行かれる最終刊まで読んでこそ、一巻から続いてきたすべての戦いと冒険の意味がつながり理解することができるのである。

一生という短いあいだに、冒険の扉はいつでも私たちを待っている。この機会に、ぜひみなさんにも新潮文庫版「ナルニア国物語」を手に取ってみてほしい。(おざわ・みわこ=翻訳家)[構成・新潮文庫編集部]

中公文庫

『幸せな家族 そしてその頃はやった唄』

352頁・990円

中公文庫

誰にとっても他人事でない物語

〝ふつう〟らしく演じることの仮面性

坂嶋 竜

ひとは、大人になる過程で仮面をつける。

周囲から常識的な行動を求められたり、建前を口にすることを覚えたりと、それには様々なケースがあるだろうが、本来の自分を偽りの表層で覆い隠すことは、誰もがいつしか覚える処世術なのではないか。

だから、〝幸せな家族〟というコンセプトのCMを作るべく、誰が見ても幸福そうな家族をロールモデルに選んだとしても、それが彼らの本当の姿だとは限らない。本作は、理想的な家族のモデルとして保険会社から選ばれた「中道家」の人々が、連続殺人に見舞われるミステリである。撮影をきっかけに、それまで他人に隠していた彼らの感情や思惑は絡まり合い、まるで「その頃はやった唄」という実在の歌の歌詞になぞらえたかのように、一人ずつ死んでいってしまう。

物語の語り手となるのは、事件の内容をテープレコーダーに記録する中道家の次男・省一。子供らしい自由さや奔放さも覗かせつつ、どこか冷めた彼の淡々とした語り口は、物語全体を覆うぼんやりとした不安、曖昧な不気味さをうまく表現しており、作者の計算が隅々まで行き届いていることを示している。

そんな本作を象徴する、印象的な言葉がある。

省一はあるとき、こういう言葉を口にする――「ぼくだけでもふつうの子どもらしく、ふるまってあげたい」、と。誰しも〝ふつう〟であることは難しいし、それがCM撮影のように〝ふつうの幸せ〟を過剰に求められている状態であれば、なおさらだ。しかし、本来の自分を押し殺し、求められる姿を〝らしく〟演じること。それは、省一や中道家に限ったことではない。

ミステリとして本作のネタだけに注目すれば、海外の有名作を筆頭に、似たような例は多数ある。にもかかわらず、本作が多くの読者から支持を集めている背景には、ミステリとしての構造と、CM撮影という舞台設定に、〝らしさ〟を演じる仮面性という共通点があるからではないか。

本音を隠しつつ、噓を吐かない範囲で、求められる姿を演じることは、誰にでも心当たりがあるはずだ。関係維持のため、都合良くことを運ぶため、見栄のため……仮面的な二重性は、どんな家族間にも、どんな友人間にも、あるいは誰と誰との間にでも、発生しうるのだ(作者がそこまで計算していると思えるのは、死の連鎖がいち家族の中だけでなく、省一の友人のところまで及んでいるためである)。

そんな経験をもつ読者それぞれが、本作のトリックと無関係ではいられない。その上、大人であれば誰もがかつて経験した子供という視点が、共鳴をより増幅させる。

誰にとっても、他人事ではない物語。だからこそ、多くの読者の心に刺さる一冊となったのではないだろうか。(さかしま・りゅう=ミステリ評論家)

文春文庫

梯 久美子著

『やなせたかしの生涯 アンパンマンとぼく』

272頁・770円

文春文庫

アンパンマンにこめた思い

生きるとは、命とは、愛とは……

歌代 幸子

真っ赤な飛行服にマントを翻し、困っている人のもとへ飛んでいくアンパンマン。お腹を空かせた人がいたら、自分の顔を食べさせて――。そんな奇想天外なヒーローの生みの親、「やなせたかし」は詩人でもあった。『てのひらを太陽に』の作詞や、『愛する歌』などの詩集を手がけ、雑誌『詩とメルヘン』では長年編集長をつとめ、多彩な活躍が心に残る。

その仕事場を取材で初めて訪れたのは、やなせさんが79歳の頃だ。休みなく絵を描く傍ら、郷里の高知でアンパンマンミュージアムを作り、チャリティイベントも手がける多忙な日々。それでも、「困っている人がいれば何とか助けてあげたい。それで僕は満足なんですよ」と、朗らかな笑顔がすてきだった。

取材の帰り、アンパンマンが最初に登場した絵本『あんぱんまん』を買うと、アニメとずいぶん違っていて驚いた。アンパンマンはボロボロのマント姿でひっそり空を飛び、砂漠で倒れた旅人や森で迷子になった子を救う。自分の顔をすっかり失ったアンパンマンは雨にぬれて雷に遭い、パン工場の煙突へ墜落。そこで顔を作り直してもらうと、またどこかへ飛び立つ……。あとがきにはこう書かれていた。

〈ほんとうの正義というものは、けっしてかっこうのいいものではないし、そして、そのためにかならず自分も深く傷つくものです〉

やなせたかしという人はいかなる思いで、アンパンマンを生み出したのか。本書はその生涯と哲学を丹念にたどった作品である。著者はかつて『詩とメルヘン』の編集に携わり、やなせさんを師と仰いできたという。没後10数年にして書き下ろした伝記は、かけがえのない師と出会い直す旅でもあったと顧みる。

それは幼い日の情景から始まる。新聞社の特派員として赴任した中国で急逝した父の葬式の日。弟は開業医の伯父の養子となり、後に嵩も、再婚する母に置いていかれる。父母への思慕は生涯にわたって抱き続けた。

やがて絵の道を志す嵩にとって、後に描くテーマの根幹を成すのが戦争体験だ。軍隊で味わった飢えの苦しみ。敗戦によって信じてきた「正義」が覆されたことで、失われた命の重み、本当の正義とは何かを模索していく。

戦後、嵩は新聞社で出会った暢を伴侶に、東京で漫画家として独立。だが、ヒット作を出せず、下積みの生活が続く。頼まれる仕事は何でも懸命にこなし、ようやく転機が訪れたのは54歳の時。絵本の依頼を受け、初めて幼児向けに描いたのが『あんぱんまん』だ。

自分の顔を食べさせて飢える人を救うヒーロー。それは「残酷だ」と世の大人たちには不評だったが、子どもたちに愛されていく。この作品に込められたものは、生きるとは何か、命とは、愛とは……という真摯な思いであった。

94歳で人生の幕を閉じるまで、アンパンマンを描き続けた「やなせたかし」。著者は、その生涯を貫く哲学をこう述べている。〈いのちはいつか終わるが、それはすべての終わりを意味しない。犠牲をいとわない勇気はすなわち愛で、それはかならず引き継がれていく。だから生きることはむなしいことではない〉と。生きる希望を届けるために、アンパンマンは今日もどこかの空を飛んでいるのだろう。(うたしろ・ゆきこ=ノンフィクション作家)

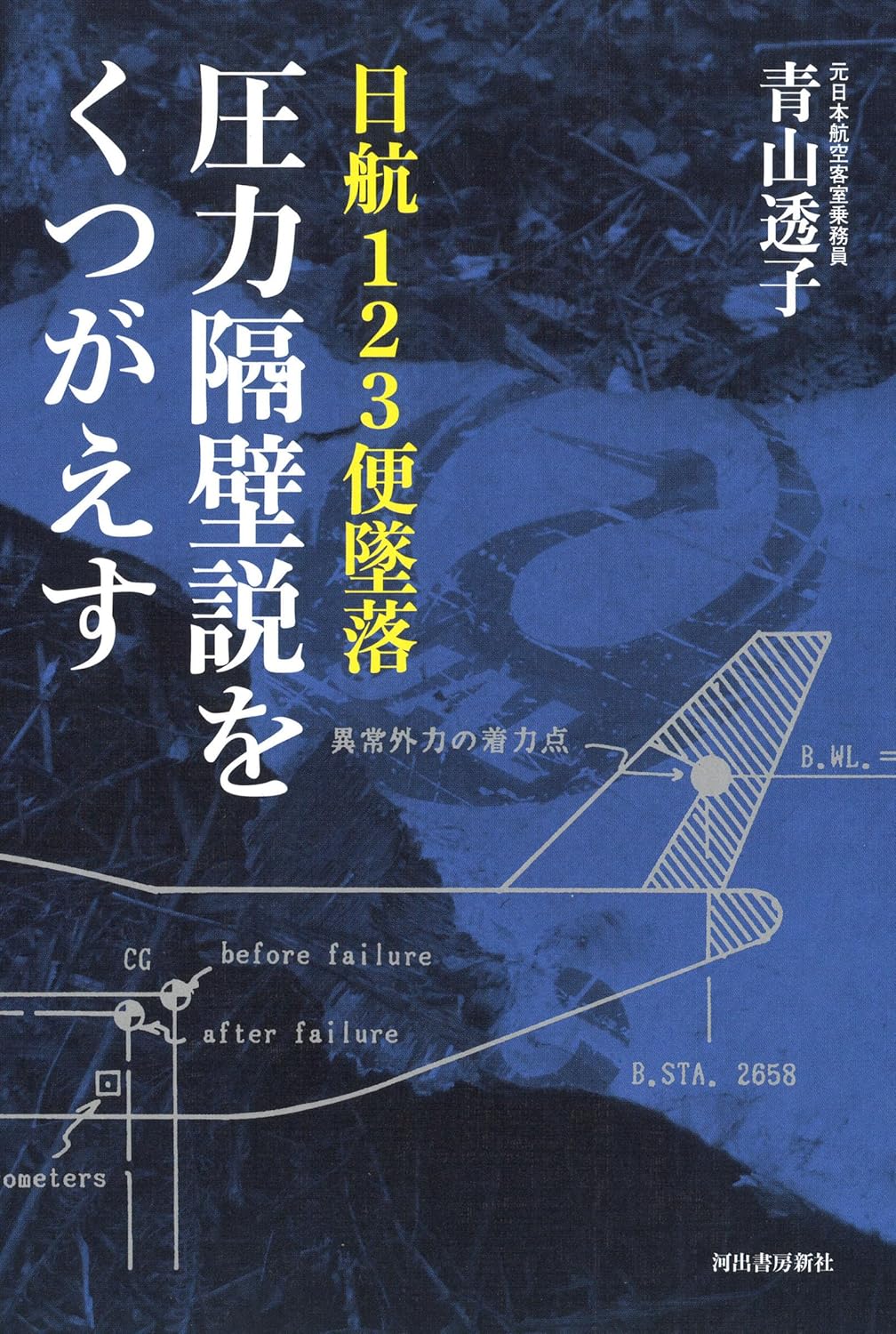

河出文庫

青山 透子著

『日航123便墜落 圧力隔壁説をくつがえす』

280頁・990円

河出文庫

真実を闇に葬ってはならない

「声なき声」を書き残す役割を背負って

青山 透子

相模湾の海底に沈められたままの飛行機の残骸が何かを語りかけてきたその時、四〇年前の出来事がまるで津波のように押し寄せてきた。そして私を一九八五年八月一二日のあの日に連れ戻した。もし私があの日航123便に乗務していたら、先輩の客室乗務員たちと共にこの世を去っていただろう。私が彼女たちの声を聞かずして、誰が聞くのだろう……私には五二〇人の魂の叫び声が聞こえたような気がした。こうして日航123便の墜落原因を問い続ける旅が始まったのだった。

正直なところ、ノンフィクション作家として同じテーマを扱った著作を何作も執筆することになるとは、しかも裁判の証拠として通用するほどの調査を重ねて書き続けることになるとは思ってもみなかった。

膨大な日米公文書や貴重な資料を前にしながら分厚い壁にぶつかった時は、これ以上調査を続けるのは無理だと思った。ところが、遺物の科学的調査によって、次々と疑問が湧いてきた。さらに当時の検死医師や看護婦から重要な証言を聞けば聞くほど、それを書くべきだという声がした。細切れに炭化した真っ黒な遺体写真を見れば見るほど、無念を叫ぶ「声なき声」が聞こえてきたのである。

そのような思いで執筆したのが、『日航123便墜落 圧力隔壁説をくつがえす』である。この題名は、事故調査委員会を敵に回すようなものだったが、「あの世に行く前に本当の事故原因が知りたい」と心底願う遺族の気持ちに寄り添えればそれでいいと思ったのである。この凄惨な墜落事件には大きな闇が潜んでいると確信した時、目の前にいる遺族のためにも書くと心に決めた。読者の方々は、それを読むことで自分のことのように思い、悩み、悲しみ、微かな希望が持てるのではないか。そのとき人は同じ価値観を共有する。私は独立した研究者として、事実を積み重ねて仮説を導く手法を取り、冷静で客観的な描写を心掛けた。著作を通じ共感を寄せてくれる読者に出会うことこそが、その中で共感力が湧いてくることこそが、読書を通じた心と心のふれあいだと考えている。

また、英国人遺族と出会って書き上げたのが『日航123便 墜落の波紋』であった。日本人男性と愛人関係にあったその女性と二人の遺児は、長い間、遺族とは呼ばれなかった。日本人男性の妻は、何年も意識不明の寝たきり状態で入院していたことから、子を認知するよう要求するのをためらっていたためだ。日航123便で大阪へ出張する「愛する人」を見送り、失い、その墜落の翌月に生まれたばかりの乳飲み子を抱えたまま、彼女は英国に強制的に帰国させられたのであった。彼女は飛行機事故で愛する人を失っただけではなく、もう一つの悲劇がそこにあったのだ。

世間は、墜落原因が推定のままで、誰も法的責任を取っていないことも知らない。すべてを無かったことにしようとする隠蔽者たちが情報開示を妨害し、陰謀だとレッテルを張る。しかし真実を闇に葬ってはならない。そのためにも、「声なき声」を書き残す役割を背負った私は、渾身の力を振り絞って書き上げた。それが読者を通じて未来に届くことを願っている。(あおやま・とうこ=元日本航空国際線客室乗務員)

祥伝社文庫

畠山 健二著

『新 本所おけら長屋シリーズ』

307頁・836円

祥伝社文庫

粋と野暮

いつの世も変わらない人間の業を描きます

畠山 健二

二〇一三年にスタートした「本所おけら長屋シリーズ」(PHP文芸文庫)は第二十巻+外伝でひと区切りとなり、二〇二四年に祥伝社文庫より「新 本所おけら長屋」として新シリーズがスタートしました。おかげさまでシリーズ累計二二二万部を突破することができました。読者の皆様、全国の書店の皆様、おけら長屋を陰で支えてくれる〝チームおけら〟のメンバーには心より感謝を申し上げます。

このシリーズは文芸作品ではありません。文学賞にも無縁の小説です。くれるというなら、賞金目当てに遠慮なくいただきますが(笑)。

書籍離れ、小説離れといわれて久しいです。もちろんゲームやユーチューブなどのライバルは増えました。電車の中を見ていると、みんな携帯電話に夢中……。

でも本当は、ちょっとした時間で読めて、スッと物語の世界に入っていける、楽しい小説が読みたい。

そう考える人は多いのではないでしょうか。

「おーし。だったら俺が書いてやろうじゃねえか」と思い立って筆をとったのが、この「本所おけら長屋シリーズ」です。

物語は簡単明瞭。物語はすぐに始まって、ドタバタの連続。日本人の琴線に触れて、最後はちょっと涙……。みたいな。

自分の特性も考えました。漫才作家だったので、私の小説は会話が多いです。季節感の描写などはまったく無視。登場人物たちが語ってくれます。

「汗で褌までびっしょりだぜ」

「ああ。尻の割れ目に汗が滝のように流れてらあ」

ってなもんです。文学的な描写より、こっちの方が読みやすいでしょう。

寄席に出入りしていたので、古典落語は参考になりました。どんなに文明が進化しても、まったく進歩しないものがあります。それは人間の業です。本質です。楽して儲けたい。呑む・打つ・買うがやめられない。怠けたい、サボりたい、嫉妬する。嫉む、羨む。神代の昔からまったく変わっていません。落語と同じで、そんな人たちが暮らす長屋が舞台になれば面白い小説になるはずです。

読者の方々へのメッセージもありますよ。

世の中どんどん野暮になっていきます。なんとかしなければなりませんねえ。クレーマーにストーカー。ネットでの誹謗中傷、不倫を暴き、吊るし上げる。それなのに肝心なことからは目を背けてしまう。嫌な世の中になったもんです。もっと大らかに、粋に暮らしましょうよ。

そんな世の中だからこそ「新 本所おけら長屋」シリーズを読んでいただきたいです。お調子者で、間抜けで、お節介なおけら長屋の住人たちが、ささやかな安らぎを与えてくれると思うのです。(はたけやま・けんじ=作家)

東京創元社の文庫

丸山 正樹著

『わたしのいないテーブルで デフ・ヴォイス』

298頁・836円

東京創元社の文庫

ミステリーとして、家族小説として

「ディナーテーブル症候群」を描く

丸山 正樹

『わたしのいないテーブルで』(創元推理文庫)は、コーダ(聴こえない親のもとに生まれた聴こえる子供)であり、手話通訳士でもある荒井尚人を主人公にした〈デフ・ヴォイスシリーズ〉の四作目に当たる作品です。

二〇一一年に『デフ・ヴォイス』を文藝春秋から刊行した時には、まさかそこから十年以上もの長きにわたって書き継いでいく作品になろうとは思いもしませんでした。どのような経緯でシリーズ化されたのか(しかも版元を変えて)については、東京創元社から刊行された二作目『龍の耳を君に』の「あとがき」に詳しく記してありますので、関心ある方はどうぞそちらをご参照ください。

本シリーズでは、刊行時点の時間軸とは必ずしも一致しませんが、現実と同じ時間が流れています。つまり、主人公の荒井も、その恋人として登場し後に妻となったみゆきも、彼女の連れ子であった娘の美和も、巻を追うごとに年を重ねていきます。一作目では小学校にも上がっていなかった美和は本作で中学生となり、一つ前の作品『慟哭は聴こえない』で荒井とみゆきの間に誕生したろう児(先天性の重度聴覚障害児)である瞳美は、ろう学校の幼稚部に通い出しています。

このようにシリーズに「家族小説」の側面が生まれてきたのは、意図したというより、自然な流れでした。読者の皆さんも、「親戚のおじちゃん・おばちゃん」のような心境で、彼らの変化・成長を(時にはハラハラしながら)楽しみにしてくれているようです。

もちろん、荒井家の話とは別に、シリーズそれぞれで「ろう者」「手話」にまつわる出来事(時には「事件」)が描かれます。本作で中心になる出来事は、「ディナーテーブル症候群」についてのものです。聞きなれないこの言葉は、ろう者が「自分以外の家族がみな聴者(聴こえる人)だった時に感じる疎外感・孤独感」のことを指します。それは家族団らんの場である夕食時に最も顕著に現れるため、このような表現となったようです。「家族が自分には聴こえない会話を交わしていて、自分一人、その場にいないように感じる」というろう者たちの言葉から、タイトルをとりました。

皆さんも初めて目にする言葉だとは思いますが、私も同じようにろう者の友人からこういう現象があると教えてもらった時には、とても驚きました。その衝撃をエンターテインメントの枠の中でどう表現していくか、苦心したことを覚えています。

こう書いていくと何だか硬い話のようですが、中心となるのは「ろう者の女性が自分の母親を刺してしまった」という事件で、その謎の解明、裁判の行方と並行して、荒井自身の親との関係、ろう児の教育についての葛藤などが描かれ、シリーズの中でもかなりエモーショナルな要素の強い作品になっていると思います。お恥ずかしい話ですが、私自身、今でも読み返すとつい目が潤んでしまう場面が二か所あります。ミステリーとして、家族小説として、楽しみながら読んでいただければ作者としては嬉しいです。(まるやま・まさき=作家)