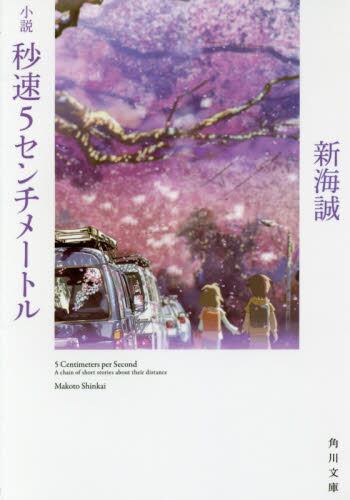

秒速五センチメートル、それは桜吹雪が空中を舞う速度だ。雲の落下は秒速一センチメートルで、雨に変わると秒速五メートル。満開の桜の樹の下、それは貴樹にとって忘れられない恋人である明里から下校中に教わった自然の摂理だった。明里は、まるで雪みたいだねとも言っていた。数えきれない桜の木々に圧倒され、淡い恋心を抱きながらも、二人が本当に同じ景色を見ていたのか、ということは分からない。

小学校四年生の春、都内に転校してきた明里と、彼女に一年前の自己を投影した貴樹の距離が近しくなるのに時間はかからなかった。内気で、少し精神的に早熟していた二人はクラスに馴染むことができなかったものの、それによる作用も相まって互いの存在が拡大していき、二人ならどこへ行っても大丈夫だと強く確信するようになった。それでも突然告げられた明里の栃木県への引越しによって、合格した中学校には一緒に通学することが叶わなくなってしまう。

貴樹は、初めての電車通学、新しい勉強、サッカー部の過酷な練習にうまく適応していった。そんな矢先に届いた明里からの手紙によって、文武両道な男子中学生として積み重ねてきた日々の深奥では、失われた大切な人の煌めきが一等眩かったことに気付かされる。文通は数ヶ月間続いたが、今度は貴樹が種子島へ移居することになってしまった。二人の距離は、抗うことのできない運命によって、またもや引き離されるのだった。

明里との接点を喪失した貴樹は、高校生・大学生・社会人として着実に人生を歩むなかで、進学や就職による新しい生活にも順応し、求められることがあれば異性との交際もほどほどに進めていった。仕事に忙殺される日々と、恋人との定期的な別れと邂逅のループによって、過ぎ行く時の流れ。この作品では貴樹が明里と出会った一九九〇年代前半から、その十七年後までが描かれている。令和時代の恋愛事情とは異なり、恋慕の情をSNSで瞬時に届けたり、疎遠になってしまった相手と繫がったりする手段がなかった時代だ。転校を始めとして居場所の喪失を繰り返してきた孤独な魂が持ち続けた、理想の相手との再会への期待にも頷ける。

筆者も将来に対する大きな不安を抱えている。仕事には就いているだろうか、愛し守ってくれる存在に巡り合えるだろうか……ということを真剣に考えるほど、孤独に涙が溢れてくる。しかし本作を読んで、心に穴が空くような痛みが孤独であるとするならば、その部分を完全に覆うことは誰にもできないのかも知れないのだと認識を改めた。制服を着たり立場を保ったりする営みの裏側には、無慈悲に過ぎ行く時の流れに飲み込まれないための、安定を欲する願いが隠されているのではないだろうか。貴樹が明里との別離の後、おぼろげでありながら求めてやまなかったもの。その答えは明里との最後の日に託された言葉にある。自身の鏡と見立てた少女の姿を、射影し続け、求め続けずにはいられなかった、青年の心情に強く胸を打たれた一作だった。

加藤絵麿 / 愛知淑徳大学文学部2年

★かとう・えま=愛知淑徳大学文学部2年。読書と映画鑑賞をして春休みを満喫しています。