何か大きな決断をするとき、とても勇気がいりませんか。失敗すると、何かのせいにしたくなりませんか。

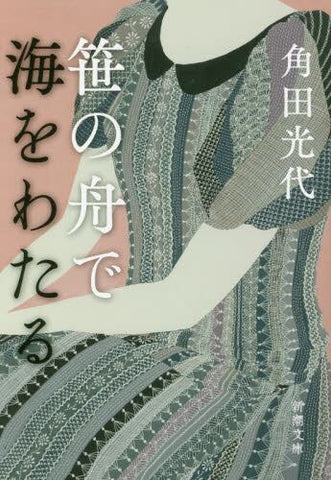

本書は、二人の正反対な女性の人生を描いた物語です。主人公は夫を亡くし一人で暮らす平凡な女性、佐織。彼女が振り返る人生には、常に明るく美しい義妹、風美子がいました。

若い頃のある日、左織は銀座のデパートで突然矢島風美子と名乗る女性に声をかけられます。彼女は自分は疎開先の知り合いであると言い、再会を喜びますが、左織は彼女を思い出すことが出来ません。そんな左織に、風美子は残念そうにするも、それをきっかけに二人は旧交を温めていくことになるのでした。

風美子は、初めはただのキャバレーで働く女性でした。戦争で家族を失って、いじめやひもじさを経験しながらたった一人で生きてきたのです。しかし縁あって佐織と義理の姉妹となり、次第にその美貌と才能から頭角を現し、やがて料理研究家として成功を収めます。

そんな風美子は、善悪の因果性について疑問を持っていました。疎開先で自分をいじめた人々が幸せに暮らし、あまつさえいじめのことさえ忘れてしまったことについて、「なんで、私は家も家族もなくしたの?私はだれもいじめてないし、ひどいこともしてないのに、バチがあたるのはおかしいじゃないの」と疑問を口にします。

そんな彼女に触発され、左織も徐々に戦時下の暗い記憶を思い出していきます。疎開先でいじめがあったこと、自分自身も人をいじめたこと。しかし、そうした鬱々とした記憶を惨めだと思い、忘れてしまいたいと考える左織に比べ、風美子はその全てを経験とエネルギーに変えてしまいます。

「あいつはさ、人生ってのは自分が作るものだと信じているんだ。(中略)でも、そうなのかなとおれは思うんだ」。

風美子の夫である潤司はそう語ります。佐織の目に映る風美子は、なにも持たないところから、自分の才覚でのしあがった、「病気も怪我も、老いすらも関係なく生きているよう」な、「ほしいものを手に入れて、いらないものを切り捨てて、雑草でも毒でも食べて栄養にして、平然と奇跡を起こし続ける」女性だったのです。そんな風美子と常に共にいた左織は、彼女をときに眩しく、ときに疎ましく思うのでした。

左織には、風美子のような強さがありません。過去を過去として割り切ることができません。そのため、左織は少しずつ風美子に抵抗感を感じていきました。終盤、ついに左織は風美子へ「私はあなたのそういうところがぜんぜん理解できない」と訴えます。「これ以上私を巻き込まないで」と強く叫びます。共有した過去が辛く苦しい疎開先でのものだったことを、左織は恨みにさえ思っているのです。

そうして言い争いをしたあと、左織は改めて風美子について、また悪いことをした人間は報いをうけるのかについて考えました。

実際のところ、風美子が何を考え行動しているのか、明かされることはありません。しかし左織は風美子について考えて考えて、悟りを開きます。「仕返ししたかったのは、班長でもだれでもない、人生だ。(中略)思いどおりに、好きなように生きること、それこそが、従うことしかできなかった、あのつらい日々への仕返しなのだ」。そう気付き、左織はやっと風美子への感情に折り合いをつけ、風美子を個人として認め尊重することに成功したのです。

最後に、左織の独白を引用します。「悪いことをしたら不幸になるのでも、いいことをしたから幸せになるのでもない。そのどちらもが、人生に影響など及ぼさず、ただ在るのだ」。これは、とても現実的な結論だと思います。本書は、勧善懲悪のストーリーではありません。まるで頼りない主人公・左織を笹舟にたとえ、私たちに海のわたりを問うているようです。

★おさだ・あいか=二松学舎大学文学部国文学科1年。

大学で日本文学について勉強中。