当たり前の日常が一瞬で壊され、目の前で大切な人たちが死んでいく。当時、たった四歳だった幼子は、その酷たらしい光景をはっきりと目に焼き付けていた。

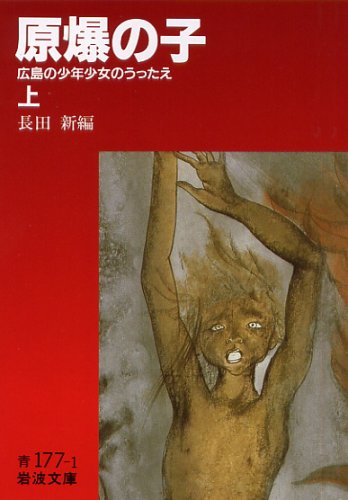

本書は、教育学者である長田新氏によって編集された原爆体験文集である。彼自身も被爆し重傷を負ったが、家族や教え子の看護により九死に一生を得た。長田氏はその後、原子爆弾が感受性の強い幼子らにどのような影響を与えたかに強い関心を持ち、原爆反対などの平和運動に尽力した。原子爆弾が投下された日から約六年後、彼は学生と共に作文用紙を携え、広島県内の小・中・高・大学、さらに孤児院を回り、生き延びた子らに手記の執筆を依頼した。悲劇に直面した生々しい訴えを記録した本書は、日本のみならず世界の国々で大きな反響を呼び、これまで十数カ国語に翻訳され、新藤兼人監督の『原爆の子』や関川秀雄監督の『ひろしま』等の映画の原作にもなっている。

最初に目を奪われたのは、この世の生き地獄を味わった子らにしか書けない、純粋でストレートな表現だ。「わたしも死んでしまえばよかった」、この一文には、あの日から続く苦しみが詰まっている。甘えたい盛りの幼子は、さぞ両親が恋しかったろう。「ピカドンの毒が移る」などと、科学的な根拠のない差別もあったと聞く。それでもなお、必死に生きてきたのだ。読み進む度に、その苦しみを想像しては、涙が止まらなくなった。

正直、何度も読むのを止めようと思った。「水をくれ!」と叫ぶ学生、自身が血まみれとなっても、行方不明の我が子の名を狂ったように叫ぶ母親、「大日本帝国万歳!」と叫び、両手を挙げたまま倒れる兵隊……。子どもたちは口々にこの光景を「地獄」と表現している。

平和で安全な社会に暮らし、普段から命の危険を感じることがないからだろうか、本書を読んでいると、「これは本当に日本の出来事なのか」と疑いたくなる。しかし、これは紛れもない事実であり、忘れてはならない歴史なのだ。そう考えると、最後まで目を背けず、真摯に向き合って読むことが体験者に寄り添い、過酷な運命によって無念のうちに亡くなった人々の御魂を鎮めることになるのだと信じ、気持ちを奮い立たせながら読み続けた。

原子爆弾に関して書かれた本は、これまで数多く出版されている。多くの本に、原子爆弾が凄まじい破壊力を持つ無慈悲で残酷な兵器で、どれほど多くの人命を奪ったのか、そして、日本や世界にどのような影響を与えたのか、といった内容が書かれている。そのため重苦しいイメージが先立ち、平成生まれの若者が読み始めるには、少しハードルが高いのではないだろうか。そうした中で、タイトルには『原爆』と冠されているが、本書ほど読みやすい本はないと考える。なぜなら、その日その場にいた、衝撃体験を持つ子らの、複数の視点から文章が綴られているからだ。現実に被爆した子らが自らの身体知として語るからこその説得力がある。我が身に刻み込まれた恐怖や悔しさは、それを書いた子らと年齢が近い私たち若者こそ、想像力を働かせて理解すべきであろう。本書は、当たり前の日常がどれほど掛け替えのない大切なものであるかを、改めて教えてくれる。

★でぐち・もも=金沢星稜大学経済学部経営学科2年。散歩が趣味。オンライン授業中に飼い猫が邪魔をしてくることが最近の幸せな悩み。