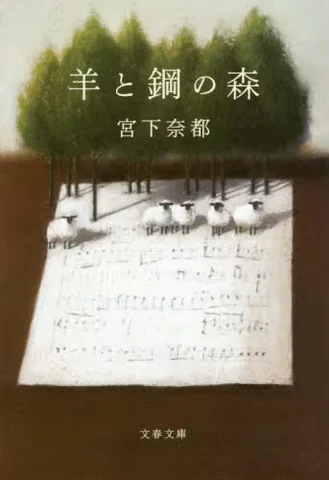

著 者:宮下奈都

出版社:文藝春秋

ISBN13:978-4-16-791010-5

私は、彼のことを忘れられませんでした。あの主人公のことをです。

この作品の登場人物の中で、彼ほど「普通の」人物はいないでしょう。しかし、読後もっとも記憶に刻まれる人物は彼しかいませんでした。

外村は、高校生の時に偶然目にした調律に心惹かれ、調律師を志すようになった青年です。作中では主に楽器店で働く彼の日々が描かれており、様々なタイプの調律師の先輩に出会い、憧れたり反発したりしつつ、一人前の調律師を目指す中で、外村は葛藤しながら成長します。正直、それは新たな姿への進化というよりも、外村が本来あるべき姿になっていく過程のように見えます。

その理由は、彼の実直さにあります。思うに、彼の精神的な支柱はすでに完成されているのではないでしょうか。例えば、外村は調律師としての自身の習熟具合にひどく焦っても、師とする調律師の板鳥に「焦ってはいけません。こつこつ、こつこつです」と言われれば、すぐに調律の練習をし始めますし、毎晩ピアノ曲集を聴くようになります。楽器店にあるピアノを毎日一台ずつ調律し、六台すべてを調律し終えた後、また最初の一台に戻ってピッチを変えて調律し直すというのは、出口の見えない円環の中にいるような作業です。ピアノ曲集も同じように途方もない量を聴かなくてはならないはずです。でも、外村はそのような日々に身を置くことに対する不安よりも、ただ自分が一人前になれるのだろうかということばかりを気にかけているように思えます。そして、時間さえあればピアノの前に立つような努力をしてなお、ほかにできることがないかと考えるのです。このように、調律師として自分の適正に不安を抱きつつも、師のような音を出すために努力を厭わない外村は、本当に真面目で、主人公として魅力的な人物だと思います。

愚直なほどにピアノと向き合う外村ですが、辛そうな印象は感じません。彼の時間は、ほぼ調律の技術を磨くために使われていますが、彼はそれを当たり前のようにこなしています。あまりに淡々とこなすので、もうすでに一人前になったかのように錯覚してしまうほどです。そんな彼が感情を大きく揺さぶられる出来事が起こります。自分のせいで顧客のピアノの調律を狂わせてしまい、力量の無さから元に戻すこともできなくなってしまった場面です。その際、自分の至らなさに彼は涙を浮かべそうになりますが、感情をあらわにして現状を嘆くよりも、自らの技術の低さを受け入れ、調律師としての現状を客観的に理解しようとする冷静さを見せます。この一件から、彼はさらにピアノ調律という森へ足を踏み入れることになります。

外村は決してきらきらとした存在感のある人物ではありません。ですが、現実にはきっと外村のような人たちがたくさんいて、それぞれの人生の主人公として、彼のように生きているのではないかと思いました。周囲を巻き込み、華やかに活躍する人は確かに眩しく、憧れる存在です。ですが私は、霞がかった森の中で歩みを止めない彼を称えたいと思いました。

人に輝きを感じる瞬間というのは、必ずしも日の当たっているときではないということを感じられる物語です。

★むらい・ひかり=獨協大学外国語学部ドイツ語学科4年。

サウンドトラックまたは劇伴と呼ばれる音楽に関心があり、表象文化論をテーマにしたゼミに所属しています。秋からドイツに留学予定です。