日本語の美しさをこんなにも味わい尽くし酔いしれることのできる文学作品を私は初めて体験した。

「指を動かせば鈴の音が鳴り、髪を乱せば嵐が怒るほど神がかり…」

読みながら私は日本語に酔い、目の前に華やかな歌舞伎の舞台を見ていた。これは歌舞伎の舞台という、並の人間では立つことのできない場所に、生涯を賭ける人々の物語である。

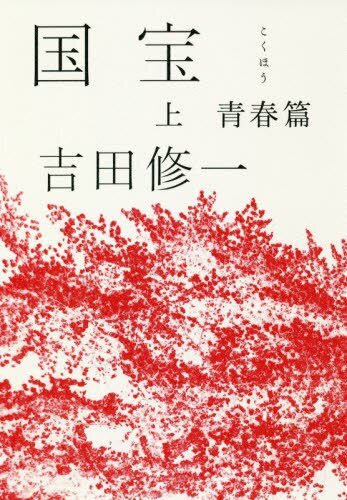

2017年1月1日から2018年5月29日まで朝日新聞に連載されていた今作は、1997年にデビューした著者の作家生活20周年の記念作品だ。この物語は気品にあふれ、重厚で、上下巻どちらも長編だがどんどん読み進められる。それは、歌舞伎に詳しくなくとも演目の丁寧な描写があるから、さらにこの作品の語り口調が、主人公である立花喜久雄と花井俊介、二人の男の人生を聞いているような感覚をもたらすからだ。

長崎の極道一家に生まれ、激しい暮らしの中で女形に頭角を現していく喜久雄と、歌舞伎の名門一座の息子として英才教育を受け続け、その運命を定められた同じく女形の俊介。喜久雄は正義感が強く、やんちゃで猪突猛進な男。俊介は繊細で負けん気が強く、熱いものを抱えた男。

上下巻に亘って、二人の50年以上の人生が描かれている。彼らは、日本中の舞台に立ち、その世界に時に興奮し、絶望し、喝采を浴び、叩かれ、年を重ねていく。喜久雄も俊介も幼馴染や恋人、両親や師匠などあらゆる人を、またメディアや舞台を通して世間をも巻き込んで生きていく。

舞台役者である二人は何があっても舞台に立ち続ける。いついかなる時でもその幕開けを待ってはもらえず、逃げ出すことも許されない。自分の代わりはいない。来る日も来る日も、鏡台に向かって白粉を塗り、絢爛豪華な衣装に袖を通し、三味線と浄瑠璃の音を聞きながら舞台へ出ていく。遊びたくても、休みたくても。しかし二人とも、舞台を愛している。

「まさに雲の上を歩くが如く、何か無理にでもそこに言葉を当てはめるならば、幸福とでも言うのでありましょうか」

と、舞台に立つ恍惚とした気持ちを表している。そこからは一体どんな景色が見えるのだろうか。

一方、劇中で舞台裏は「まるで男と女の、有音と無音の、現と幻の、そして生者と死者のあわいのような場所」と描かれている。「照明も届かぬこの場所は、ぼんやりとした闇の中、女形の役者たちからはまだ男の臭いが、逆に白粉を塗った立役はなぜか女っぽく見え、行き交う大道具や黒衣たちの足袋や雪駄の音が、まるで雪道のように檜の板に吸い込まれてまいります」 こういった表現の一つ一つで読者は映像だけでなく匂いや肌触りまでもが感じられる世界へ誘われていく。そして、たった今まで暗闇で付き人とくだらない話をしていた役者は、舞台の幕が開くその瞬間に、たちまち恋の恨みで悲哀の中、しなやかに舞う女形へ変貌する。著者は今作の取材で、実際に黒衣を作ってもらい楽屋から、舞台裏から、歌舞伎の世界を見たのだというから、その現と幻のあわいの雰囲気や、舞台の神聖さの描写に説得力がある。

私は舞台上に漂う幽玄なその雰囲気をここまで表現されたものを初めて読んだ。体感した。舞台袖の薄暗さや、埃っぽい匂いまで感じられた。私は読みながら息を潜めるようにして、逆光の中を舞台へ向かう役者の背中を見つめていた。

白鷺を演じる喜久雄の姿が目の前に見えるような気さえして、読者も一気に吸い込まれてゆく。

歌舞伎という伝統の中で、その頂点を強くひたすらに見つめ、追いかけ、求める二人の男たち。人生、いろいろ。何を選び、何を捨て、何を目指して生きていくのか。覚悟を持って生きる人々の姿に、背筋が伸び、身が引き締まる。この作品は美しい日本語と語り口調で紡がれる激しい人生の物語だ。ぜひその人生を並走してみてほしい。

★たにもと・さくら=上智大学文学部新聞学科4年。書店でアルバイトをしているのでどうしたら魅力的なポップが描けるか模索中。映画を観ることが好きで映像と音楽の関係について興味があります。